軟件開發(fā) APP開發(fā) 軟件開發(fā)公司 APP開發(fā)公司

只要有人在,就會有需求在�����。只要有兩個以上的人在����,他們的需求就會不一樣�。人的需求在不斷變化��,不斷升級���。

——經濟學·薛兆豐

需要和動機�,是推動人們行為的原因���。任何一種特定需求的強烈程度取決于它在需求層次中的地位��。

——心理學·馬斯洛

需求分析能力是產品經理最重要的能力之一���。

需求分析是一套有著廣泛適用性的方法論����,它也適用于現(xiàn)實場景�,比如:正常的溝通語境中,如果對方突然向你提出一個問題�����。大多數(shù)人的反應都是陷入對問題的思考����,少數(shù)人的第一反應是為什么對方要問這個問題(提問的意圖是什么,他想從答案得到什么信息)��。

第二種思維方式�,連帶問題的提問者一起納入思考,這樣更能掌控溝通中的主動權���。

需求分析也是做同樣的事——深挖事件(需求)背后的實質���。

兩個目的:

與其他需求分析不同�。本文會在前���、后端��,數(shù)據(jù)等需求之上構建一個通用的分析方法����;

實用為第一原則�����。

一���、先簡單扯下“需求”

需求在產品領域囊括極大的范圍。按來源就包括:C端(用戶)需求�、B端(用戶)需求、數(shù)據(jù)需求���、老板需求(* ̄︿ ̄)�、業(yè)務需求�����、技術限制需求……

不知道大家有沒有發(fā)現(xiàn),哪怕不同來源的需求也并非彼此獨立�,它們都最終指向了用戶,這提供了一個重要的參照���。

業(yè)務服務于用戶����、數(shù)據(jù)呈現(xiàn)用戶的反饋���、“老板”對用戶需求進行猜測��、技術需求則是在限制與用戶體驗之間尋求平衡……

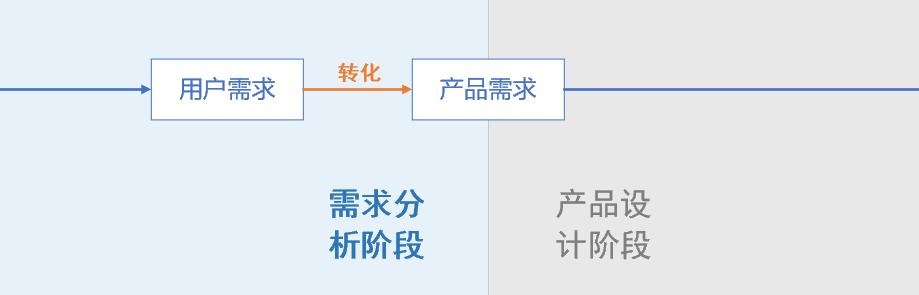

從需求方提出訴求到形成產品��,過程大致如下:

二�����、再用力扯扯“需求”

需求方無法講清楚需求�����,是因為缺乏對產品的全面認知��,以及溝通中的交流黑域(不可說&不需要說&無法描述)�,他們給到產品的是一種訴求。

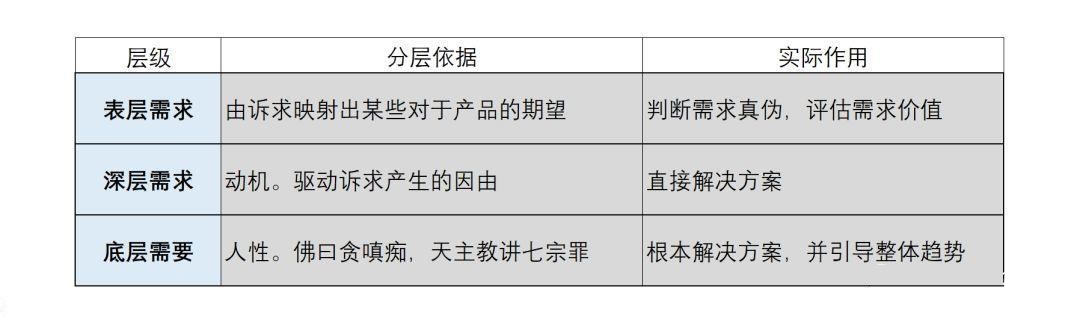

需求分析要做的就是一層一層剝繭抽絲����,還原出訴求是怎么來的。

需求層級:

實例一:前端

某用戶訂閱場景-最終購買頁�,原有的流程是用戶先選擇a/b方案,然后點擊“確認購買”發(fā)起支付����。但是進行數(shù)據(jù)分析時,發(fā)現(xiàn)熱力圖上“確認購買”按鈕附近也有較多點擊事件��。

如果我們對需求的挖掘不夠透徹�����,就不會針對“支費中間環(huán)節(jié)”進行設計

所以最好的方式�����,不是放大“確認購買”按鈕����,而是徹底取消“確認購買”按鈕�。

實例二:后端

某進件系統(tǒng)����,業(yè)務人員需要每天手動錄入信息���。他們提出較強烈的反饋:將幾處輸入的內容改成配置選項�,從而提高他們的工作效率�,降低錄錯率。

最后的方案不是增加信息的配置選項���。而是通過制式表格錄入信息并直接上傳表格文件��,直接提升系統(tǒng)的自動化處理能力和批量處理能力�。

判斷需求的真?zhèn)?/strong>:真需求要滿足三個條件

該用戶屬于目標用戶

需求必須符合產品定位

需求能夠實現(xiàn)

評估需求的價值:

廣度:受眾人群以及受眾面

強度:用戶對于需求的迫切程度

頻率:間隔時間及可持續(xù)性

三��、從用戶需求到產品需求

產品需求就是需求分析階段的最終產物��,針對每個用戶需求解決方案就是產品需求��。

關于針對性的強弱�,我設計了兩個衡量指標:

需求實現(xiàn)程度:需求目標量化后的達成比例

需求滿意度 =(用戶體驗 – 使用成本)/需求強度

使用成本指代付費、學習成本��、時間成本一類�。

還需要注意:

(1)少數(shù)需求具有彈性(邊界及強度是變化的)

這要求我們靈活地看待需求�,盡可能掌握變化的規(guī)律��,及時調整產品方案����。產品設計上采用可拓展性設計,屬于產品設計范疇��,這里不作展開���。

(2)多個需求之間又有關聯(lián)性(互相影響)

可以通過一些數(shù)據(jù)手段����,比如關聯(lián)算法來觀察需求直接的關系�。產品設計層面需要按照從局部到整體的設計思路。

關于需求關聯(lián)性�,比較典型的就是“啤酒+尿布”的案例��,沒聽過這個案例的同學可以思考下�����,為什么這兩樣商品擺在一起會刺激它們的整體銷量��?

四、一 大波需求來襲

如果你面對的是一堆需求�����,就需要一些有效的管理機制��。

不過最重要是砍需求�����。嗯����,砍-需-求!每個產品經理都想著做很多東西��,但是東一個需求西一個需求會逐漸擾亂了你的判斷力�����。大道至簡�,做產品不是靠數(shù)量疊加,找出產品不同階段中那些最關鍵的需求����。

套用股市的一句話:會做需求的是徒弟���,會砍需求的是師傅。

方法不難:

對需求進行價值評估和量化

關聯(lián)性較強的需求進行整合

排列優(yōu)先級

但是頂尖的產品經理都把砍需求提升到了藝術的高度�����。各有各的路子�,頗有玄學的意味。

記得在PMCAFF上遇到過一個問題“你認為產品經理的最重要的能力是什么��?”

我的回答是:你能想到嗎竟然是直覺���,不過在直覺的后面隱隱能看到最純粹的理性����。

如果需求是點����,解決方案是連接點的線,那面是什么�����?

著名rap手雷軍說過:“不要用戰(zhàn)術上的勤奮,掩蓋戰(zhàn)略上的懶惰����。”

做好需求分析��,可以做好產品����,但不一定能做出一個對的產品。這就需要我們拋開戰(zhàn)術層面����,站到更高的視角上。

所有對產品的價值判斷����,都基于對行業(yè)、市場的探知程度��;對人性的認識和了解程度(發(fā)現(xiàn)沒有���,把握人性始終貫穿產品的各個層面)

所以我們對宏觀和趨勢要有足夠的積累����。

需求分析能力本質上就是一種對人的理解能力。